序章-章なし

○ベースボール に至りてはこれを行う者極めて少くこれを知る人の区域も甚だ狭かりしが近時第一高等学校と在横浜米人との間に仕合ありしより以来ベースボールという語ははしなく世人の耳に入りたり。

されどもベースボールの何たるやはほとんどこれを知る人なかるべし。

ベースボールはもと亜米利加合衆国の国技とも称すべきものにしてその遊技の国民一般に賞翫せらるるはあたかも我邦の相撲、西班牙の闘牛などにも類せりとか聞きぬ。

(米人のわれに負けたるをくやしがりて幾度も仕合を挑むはほとんど国辱とも思えばなるべし)この技の我邦に伝わりし来歴は詳かにこれを知らねどもあるいはいう元新橋鉄道局技師(平岡 という人か)米国より帰りてこれを新橋鉄道局の職員間に伝えたるを始とすとかや。

(明治十四、五年の頃にもやあらん)それよりして元東京大学(予備門)へ伝わりしと聞けどいかがや。

また同時に工部大学校、駒場農学校へも伝わりたりと覚ゆ。

東京大学予備門は後の第一高等中学校にして今の第一高等学校なり。

明治十八、九年来の記憶に拠れば予備門または高等中学は時々工部大学、駒場農学と仕合いたることあり。

また新橋組と工部と仕合いたることもありしか。

その後青山英和学校も仕合に出掛けたることありしかど年代は忘れたり。

されば高等学校がベースボールにおける経歴は今日に至るまで十四、五年を費せりといえども(もっとも生徒は常に交代しつつあるなり)ややその完備せるは二十三、四年以後なりとおぼし。

これまでは真の遊び半分という有様なりしがこの時よりやや真面目の技術となり技術の上に進歩と整頓とを現せり。

少くとも形式の上において整頓し初めたり。

すなわち攫者が面と小手(撃剣に用うる面と小手のごとき者)を着けて直球を攫み投者が正投を学びて今まで九球なりし者を四球(あるいは六球なりしか)に改めたるがごときこれなり。

次にその遊技法につきて多少説明する所あるべし。

(七月十九日)

という人か)米国より帰りてこれを新橋鉄道局の職員間に伝えたるを始とすとかや。

(明治十四、五年の頃にもやあらん)それよりして元東京大学(予備門)へ伝わりしと聞けどいかがや。

また同時に工部大学校、駒場農学校へも伝わりたりと覚ゆ。

東京大学予備門は後の第一高等中学校にして今の第一高等学校なり。

明治十八、九年来の記憶に拠れば予備門または高等中学は時々工部大学、駒場農学と仕合いたることあり。

また新橋組と工部と仕合いたることもありしか。

その後青山英和学校も仕合に出掛けたることありしかど年代は忘れたり。

されば高等学校がベースボールにおける経歴は今日に至るまで十四、五年を費せりといえども(もっとも生徒は常に交代しつつあるなり)ややその完備せるは二十三、四年以後なりとおぼし。

これまでは真の遊び半分という有様なりしがこの時よりやや真面目の技術となり技術の上に進歩と整頓とを現せり。

少くとも形式の上において整頓し初めたり。

すなわち攫者が面と小手(撃剣に用うる面と小手のごとき者)を着けて直球を攫み投者が正投を学びて今まで九球なりし者を四球(あるいは六球なりしか)に改めたるがごときこれなり。

次にその遊技法につきて多少説明する所あるべし。

(七月十九日)

○ベースボールに要するもの はおよそ千坪ばかりの平坦なる地面(芝生ならばなお善し)皮にて包みたる小球(直径二寸ばかりにして中は護謨、糸の類にて充実したるもの)投者が投げたる球を打つべき木の棒(長さ四尺ばかりにして先の方やや太く手にて持つ処やや細きもの)一尺四方ばかりの荒布にて坐蒲団のごとく拵えたる基三個本基および投者の位置に置くべき鉄板様の物一個ずつ、攫者の後方に張りて球を遮るべき網(高さ一間半、幅二、三間位)競技者十八人(九人ずつ敵味方に分るるもの)審判者一人、幹事一人(勝負を記すもの)等なり。

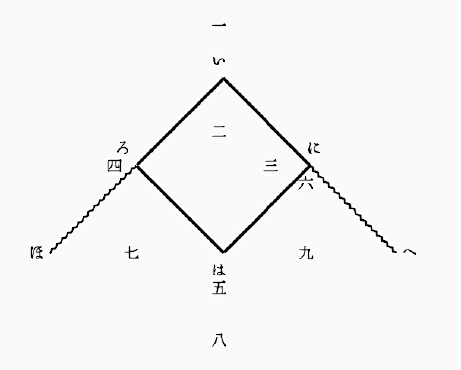

○ベースボールの競技場 図によりて説明すべし。

直線いほ及びいへ(実際には線なし、あるいは白灰にて引く事あり)は無限に延長せられたるものとし直角ほいへの内は無限大の競技場たるべし。

但し実際は本基にて打者の打ちたる球の達する処すなわち限界となる。

いろはには正方形にして十五間四方なり。

勝負は小勝負九度を重ねて完結する者にして小勝負一度とは甲組(九人の味方)が防禦の地に立つ事と乙組(すなわち甲組の敵)が防禦の地に立つ事との二度の半勝負に分るるなり。

防禦の地に立つ時は九人おのおのその専務に従い一、二、三等の位置を取る。

但しこの位置は勝負中多少動揺することあり。

甲組競技場に立つ時は乙組は球を打つ者ら一、二人(四人を越えず)の外はことごとく後方に控えおるなり。

(い) 本基

(ろ) 第一基(基を置く)

(は) 第二基(基を置く)

(に) 第三基(基を置く)

(一) 攫者の位置(攫者の後方に網を張る)

(二) 投者の位置

(三) 短遮の位置

(四) 第一基人の位置

(五) 第二基人の位置

(六) 第三基人の位置

(七) 場右の位置

(八) 場中の位置

(九) 場左の位置